副業・兼業は、原則として労働者のプライベートな時間に行われるものであり、また、労働者の職業選択の自由との関係からも、副業・兼業を制限することには慎重な判断が求められます。

一方で、副業・兼業を認めることにより、労働時間の通算や割増賃金の支払、社会保険・労災保険の取扱いなど、会社側に新たな法的リスクや実務負担が生じるのも事実です。

特に、他社でも雇用されて働く「ダブルワーク型」の副業・兼業は、法令との関係が非常に複雑になります。

この記事では、副業・兼業の基本的な考え方に加え、会社が制限できる場合や、副業の形態ごとに注意すべき法令上のポイントについて解説します。

- 副業・兼業が原則として自由とされる理由と制限できるケース

- 個人・フリーランス型とダブルワーク型の違い

- ダブルワーク型副業における労働時間通算の問題点

- 副業・兼業と労災保険・雇用保険・社会保険の関係

法令から見た「副業・兼業」のポイント

「副業・兼業」の原則

副業・兼業は労働者のプライベートな時間に行われるもの

副業・兼業は通常、労働者のプライベートの時間に行われるものです。そして、基本的に会社は労働者のプライベートに関与することはできません。

つまり、この時点で副業・兼業を会社が禁止する、というのには無理があるわけです。しかも、労働者には職業選択の自由があります。

こうしたことから、会社が労働者の副業・兼業を一律に禁止することは非常に問題があると言えます。

副業・兼業を制限できる場合

とはいえ、会社はどのような副業・兼業であってもそれを認めなければないわけではありません。

以下のように、副業・兼業をすることで労務提供に支障がある場合や、副業・兼業先が競業に当たる場合など、副業・兼業をすることが会社に不利益となる場合については制限することも可能です。

| ・労務提供上の支障がある場合 ・企業秘密が漏洩する場合 ・会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合 ・競業に当たる場合 |

ただし、こうした形で副業・兼業に制限を設けるには、あらかじめ労働契約にて制限を設けるか、就業規則にてその定めを行っておく必要があります。

また、上記に当てはまることを理由に懲戒処分をしたとしても、労働者が懲戒処分は不当であると司法に訴えたときに、その正当性が認められるかは、実際の副業の実態やその禁止内容の合理性、懲戒処分の重さが適当であるかなどによって変わってきます。

副業の形態

個人・フリーランス型とダブルワーク型

副業・兼業には、個人・フリーランス型とダブルワーク型の2種類があります。

個人・フリーランス型は、正社員として雇用されて働く傍ら、自分で事業を興したり、フリーランスとして働く副業です。

もう一つはダブルワーク型で、複数の会社に雇用されて働く働き方で、学生がアルバイトを掛け持ちするのなんかはこちらに当てはまります。

なお、会社の正社員として雇用されつつ、他の会社で役員になっている場合、役員としての立場が会社法上の役員などのように労働者としての性質がないのであればフリーランス型、執行役員のように労働者扱いの部分がある場合はダブルワーク型と考える必要があります。

個人・フリーランス型か、ダブルワーク型かで適用される法律が変わる

個人・フリーランス型か、ダブルワーク型のどちらに該当するかがなぜ重要かというと、個人・フリーランス型かダブルワーク型かで、適用される法律が変わってくるからです。

具体的にいうと、ダブルワーク型の場合、本業・副業、どちらでも労働者として働くことになるので、労働者に関わる労働基準法や社会保険関連の法律の適用を本業・副業どちらの会社でも受けることになります。

一方、個人・フリーランス型については、あくまで個人での業務となるため、そうした法律の適用はありません。

つまり、会社からすると、ダブルワーク型の副業・兼業を容認すると守らなければならない法律が増える一方で、個人・フリーランス型の場合はそういったことはありません。

以下では、ダブルワーク型副業と法律の関係についてみていきます。

ダブルワーク型副業と各種法令

労働時間の通算(労働基準法)

※ 令和8年通常国会での労働基準法改正で、副業・兼業の労働時間通算の見直しが予定されていますが、この記事を書いてる時点ではどうなるかは未定です。

副業・兼業において最もネックとなるのが、この労働基準法です。

理由は労働基準法第38条にあります。

労働基準法

第三十八条 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。

実は、ここでいう「事業場を異にする場合」というのは、使用者が異なる場合も含めるのかどうなのかで、解釈が分かれています。

というのも、使用者が同一の場合しか通算しないのであれば、同じ会社のA事務所で働いた時間とB工場で働いた時間を合算する、ということでしかありません。

しかし、使用者が異なる場合も通算するとなると、資本関係のない別々の会社で働いた分も労働時間を合算しないといけなくなるからです。

使用者が異なる場合も含めるかどうかについては、行政解釈・学説など諸説あるものの、少なくとも、厚生労働省は使用者が異なる場合も通算するという立場を取っています。

労働時間を通算した場合の時間外手当の支払義務

時間的に後の会社が払う説

通算した労働時間が法定労働時間内(1日8時間、1週40時間内)であれば問題はありませんが、複数の会社で働く場合、なかなかそうはならないでしょう。

となると、法定労働時間を超えた分の時間外手当は誰が払うのか、という問題が発生します。

こちらも、諸説あって、昔の厚生労働省の行政通達では、1日もしくは1週間のうち時間的に後で働いた会社にその支払義務があるとしていました。

つまり、朝9時から働いて夕方6時までフルタイムで働き、夜8時からどこかでバイトする、みたいな副業の場合、夜8時からのバイトの労働時間分は時間外になるというわけです。

契約が後の会社が払う説

一方、現在の厚生労働省が時間ではなく、契約が後の会社に支払義務があるとしています。

つまり、さっきの例で、実は夜8時からのバイトをずっと方が先に始めていて、その後、昼のフルタイムの職を見つけたけれども、店長の頼みでなかなかバイトの方をやめられていないという事情があったとします。

この場合、労働時間を通算して法定労働時間を超えた場合の時間外手当の支払義務は、契約を先に結んだのは夜のバイトの方なので、支払義務はその労働者が昼にフルタイムで働いている会社にあるということになります。

労働時間の通算には手間がかかる

さて、労働時間を通算するにしろ、時間外手当の支払をしないといけないにしろ、それ以前の問題があります。

それは、労働者から見て本業側の会社にしろ、副業側の会社にしろ、もう一方の会社の労働時間を把握することは非常に困難なことです。

会社が、もう一方の会社の労働時間の把握をするには、基本的に、労働者から報告してもらうしかありません。

ただ、報告してもらうにしても、毎日報告となると労使共に負担となるし、月単位となると途中で労働時間の調整がきかないため、通算の時点で労働時間の上限規制の範囲を超えていたことがわかり手遅れ、ということが起こりえます。

一応、厚生労働省は労働時間の通算に当たって、以下のような「管理モデル」を公表していますが、とても現場をわかっているとはいえない内容ですので、考慮するに値しません。

労働者も会社も得をしていない

異なる会社での労働時間を通算するとなると、労働者はきちんと時間外手当がもらえるので得のように思えます。

しかし、労働時間を通算して時間外手当を支払わなければならないとなると、そもそも副業として働こうとしてる人を会社は雇いたくないでしょう。

つまり、副業・兼業を禁止されてないにもかかわらず、労働者が副業したいのにできないという状況が起こるわけです。

こうしたジレンマがあるため、行政側が労働時間通算の解釈を改めない限り、会社側は副業・兼業をおおっぴらに許可できるのは個人・フリーランス型のみとせざるを得ないし、労働者側からするとダブルワーク型の副業・兼業は「こっそり」やらないといけない、というのが副業解禁の真の問題です。

副業・兼業と労災保険

複数の事業場の賃金を合算して給付額を計算

働き方改革以前は、本業か副業、どちらかの給与のみを基準に労災保険の給付額が決まっていました。

しかし、働き方改革後はこうした問題が法改正で改善され、労働災害がいつどこで起こったかにかかわらず、本業先と副業先の収入を合わせて給付額を決定されます。

出典:複数事業労働者への労災保険給付 わかりやすい解説(リンク先:PDF 厚生労働省)

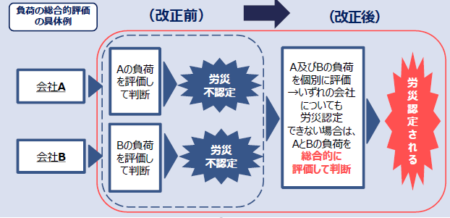

複数の事業場の負荷を総合的に評価(複数業務要因災害)

また、複数の事業場の負荷が原因で起こる労災についても、働き方改革後に改正が行われ、副業・兼業を行う労働者が不利にならない形となっています。

具体的には、個別の事業場の負荷が基準を満たすかどうかだけでなく、個別の事業場の負荷だけでは基準を満たさない場合、複数の事業場の負荷を合計した場合にその基準を満たすかどうかも判断材料とされました。

例えば、一月にA事業場で40時間、B事業場で60時間の残業をする複数事業労働者が過労死してしまったとします。

一般に過労死ラインと呼ばれる残業時間は「発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間」ですが、この過労死ラインを超えているかどうかについて、まずはA事業場、B事業場、個々の残業時間をみて判断するのはこれまで通り。

法改正前は、ここで判断は終了していましたが、法改正後は合算した残業時間についても判断材料とし、労災に当たるかどうかを判断するようになっています。

出典:複数事業労働者への労災保険給付 わかりやすい解説(リンク先:PDF 厚生労働省)

副業・兼業と雇用保険

雇用保険では原則、労働者が複数の会社で働く場合、労働者本人にとっての「主たる事業所」で加入することになります。

要するに本業の方で入るわけです。

一つの事業所でしか加入できないので、雇用保険の給付に関わる賃金についても当然、一つの事業所だけで見ます。つまり、複数の事業所で働いていたとしても合算はありません。

なお、65歳以上の労働者に限り、複数の事業所の労働時間を合算した結果、雇用保険の加入条件を満たす場合、雇用保険に加入することが可能です(マルチジョブホルダー制度)。

副業・兼業と社会保険

社会保険は複数の事業所でも加入可能

まず、大前提として雇用保険や労災保険と違い、社会保険は2つ以上の事業所で加入することができます。

2つ以上の事業所で加入する場合、それぞれの事業所の給与を合算した額で標準報酬月額も算定されます。そのため保険料は上がりますが、将来の給付額も上がります。

ただし、2つ以上の事業所で加入する場合、個々の事業所それぞれで加入条件満たしていないといけません。

つまり、「1つの事業所だけだと条件を見せないが、2つの事業所を合わせると加入条件を満たす」というような、複数の事業所での加入は認められないわけです。

それぞれの事業所で加入条件満たす必要あり

この、個々の事業所それぞれで加入条件を満たす、という条件を満たせるかどうかは会社の規模や、その人の役職によって大きく変わります。

なぜなら、現行の社会保険の加入条件は、副業をする労働者の会社が「特定適用事業所」に該当するかどうかで変わってくるからです。

| 会社が特定適用事業所 | 会社が特定適用事業所ではない |

| ・1週間の所定労働時間が20時間以上 ・月額賃金8.8万円以上 ・従業員51人以上の企業(従業員の数に含めるのは現行の被保険者) ・学生でない 上記のすべてを満たす場合 | 1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が、同一の事業所に使用される通常の労働者と比べて4分の3以上 |

いずれにせよ、本業で通常の社員の所定労働時間が40時間で働いている、副業先でも社会保険加入の条件を満たすのはかなり難しいはずです。

一方で、常勤の会社役員の場合、労働時間という概念はありませんが、社会保険への加入は可能です。

そのため、一つの事業所で役員、他の会社で労働者という場合や、2つ以上の事業所で会社役員という場合、複数の事業所で社会保険に加入することができます。

なお、複数の事業所で社会保険の加入条件を満たす場合、「被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を本業側の会社が提出する必要があります。

就業規則への記載方法

副業・兼業については、会社がそれについてどう考えているかやルールを示すためにも、就業規則にきちんと定めることが重要です。

副業・兼業の規定例については、以下の記事を参考にしていたければと思います。

▶ 就業規則の作成・見直しサービスを見る(名古屋の社労士が対応)

こちらの制度は、就業規則にどう定めるかでリスクが変わります。

制度理解だけでなく、自社に合った条文設計や運用まで落とし込むことが重要です。

「不安がある」「何していいかわからない」という方はぜひこちらを!